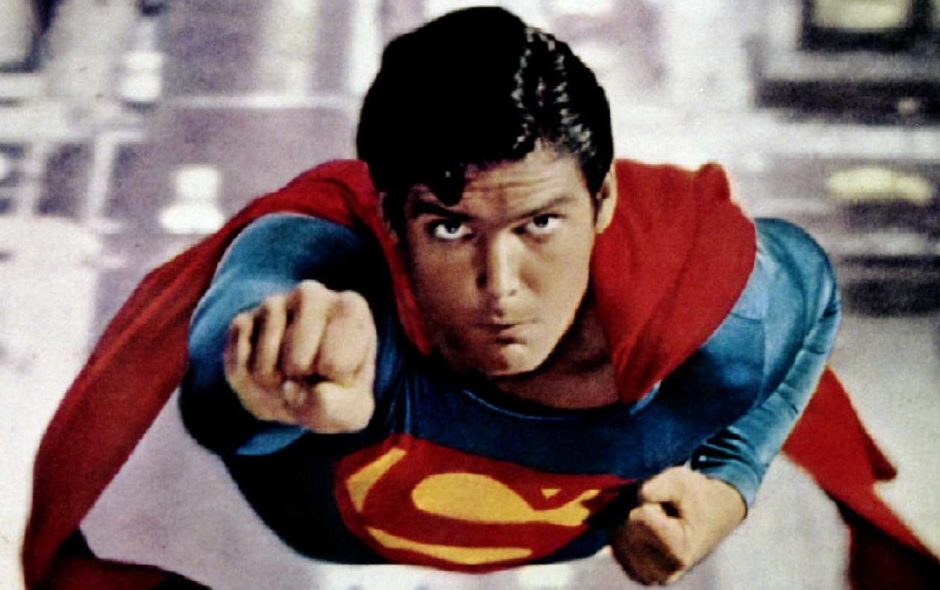

Il y a bien des situations où nous nous plaçons tels des sauveurs, et ce, notamment lorsqu’un proche est en difficulté. Que nous soyons sollicités ou non par cette personne, nous prenons la responsabilité de résoudre le problème de l’Autre pour que sa difficulté cesse. C’est pourquoi nous sortons notre belle cape de super héros. Souvent guidés par la bienveillance, nous pensons bien faire mais que se cache-t-il vraiment derrière ce comportement ? Prenons le temps de comprendre pourquoi nous sommes des « sauveurs à tout prix! »

Le syndrome du sauveur en psychologie

Aider l’autre quoi qu’il advienne, voici le principe de base du syndrome du « sauveur ». Ce comportement est généralement expliqué par des situations remontant à l’enfance. Soit, nous avons pris l’habitude d’aider l’un de nos parents ou proches, quoi qu’il nous en coûtait : un parent alcoolique, dépressif, nécessitant une présence particulière, etc. Soit, nous aurions aimé que quelqu’un nous sauve d’une situation source de souffrance, à laquelle nous ne pouvions échapper seul : violence, injustice, etc. A l’âge adulte, nous développons ce type de comportement pour nous rassurer. Plus précisément, pour rassurer l’enfant qui est en nous.

Et vous, à quoi ressemble votre cape ?

Le triangle « persécuteur/victime/sauveur »

Selon Stephen Karpman, spécialiste en analyse transactionnelle, les relations humaines peuvent être décrite par le triangle dramatique « persécuteur/victime/sauveur ». Lorsque le contexte s’y prête, un jeu psychologique s’instaure entre les personnes qui font parties de cette triade :

- Le persécuteur est quelqu’un qui a tendance à critiquer, à juger, à dévaloriser l’autre. Il utilise l’ironie pour s’exprimer et fait des allusions, des « blagues », sans faire preuve de clarté dans son discours.

- La victime, elle, se plaint, subit en ayant des difficultés à dire ce qu’elle pense et ressent. Elle lisse ses relations et se tait par crainte d’être jugée, désaimée. Dire « non » est souvent l’une de ses difficultés.

- Quant à lui, le sauveur est prêt à tout pour aider la victime, qu’on lui ait demandé son aide ou non. Dans cette configuration relationnelle, nous retrouvons le syndrome du sauveur dans toute sa splendeur.

Que se cache-t-il derrière le sauveur?

Tout d’abord, ne pas confondre le syndrome du sauveur et l’altruisme. Dans les deux cas, nous agissons avec une volonté de bienveillance pour venir en aide à quelqu’un. Néanmoins, la personne altruiste n’a aucun intérêt personnel à faire cet acte, contrairement à celui qui a une posture de sauveur.

Le sauveur qui est en nous peut agir inconsciemment pour plusieurs raisons. La principale est de se sentir « bon », utile. C’est notamment à travers des actes bienveillants que nous nous sentons reconnus. L’image que nous renvoyons de nous-même est positive, nous nous percevons et nous sommes perçus comme une « bonne personne ». Ainsi, nous avons le sentiment d’être aimés.

Le sauveur qui est en nous peut agir inconsciemment pour plusieurs raisons. La principale est de se sentir « bon », utile. C’est notamment à travers des actes bienveillants que nous nous sentons reconnus. L’image que nous renvoyons de nous-même est positive, nous nous percevons et nous sommes perçus comme une « bonne personne ». Ainsi, nous avons le sentiment d’être aimés.

« L’autre souffre, je me dois de l’aider »

Il arrive que nous revêtions cette cape de sauveur, parce que nous avons besoin d’agir, de contrôler. Laisser les choses se faire serait prendre le risque de ressentir de la culpabilité ou de l’impuissance face à la difficulté de l’Autre. Pour éviter ces sentiments inconfortables, nous prenons les choses en main.

Enfin, ce que l’autre vit peut nous renvoyer à quelques choses qui en réalité ne le concerne pas, mais qui parle de notre histoire de vie. L’effet miroir entre en scène et nous pousse à agir, à régler quelque chose qui nous appartient inconsciemment.

LEs dangers de la cape du sauveur

Si résoudre les problèmes de l’Autre contribue à une « bonne » estime de nous-même, cela peut aussi porter préjudice à celui qui nous aidons. En effet, nous sommes la personne qui « sait ». Ce qui peut renvoyer l’Autre à ses « incapacités », pensant ne pas avoir les moyens, les ressources personnelles pour trouver une solution seul. Lorsque le sauveur intervient, le sauvé peut se sentir inférieur et se dévaloriser face à celui qui est capable. La relation est alors biaisée car un rapport de hiérarchie s’installe. Le sauveur devient indispensable à l’autre qui développe une dépendance à être pris en charge, à être aidé.

Le sauveur, c’est aussi celui qui priorise l’Autre, qui place son bien-être au second plan. Pourquoi? Parce que c’est à travers ce rôle de sauveur qu’il y trouve sa valeur, son ego, sa reconnaissance. Sans cette cape, le sauveur perd son utilité, son estime de lui-même. Le sauveur se sent aimé par ses actes car il viennent sublimer l’image qu’il a de lui-même. Il se fit à un code de conduite à suivre dans ses relations sociales. Il adopte des comportements qui s’éloignent de qui il est fondamentalement. La cape alors devient un masque.

Comment poser notre cape de sauveur ?

Tout d’abord, prendre note de chaque moment où nous décidons d’enfiler notre cape de sauveur. Ainsi, nous identifierons les situations où nous avons le sentiment de « devoir » agir, mais aussi notre intérêt à sauver l’Autre : Est-ce un geste altruiste ou le faisons-nous pour nous, pour notre image ?

Si nous nous rendons compte que notre acte permet de valoriser notre estime de nous-même, soyons à l’écoute de l’Autre. Il est important de laisser l’autre exprimer son besoin d’être aidé et d’éviter de l’anticiper à sa place.

Si la situation nous renvoie à notre vécu, gardons en tête qu’il s’agit de l’histoire de l’autre et non de la notre. Certes, ce qui fait écho en nous explique pourquoi nous nous « devons » d’agir mais nous pouvons prendre de la distance avec la situation et nous demander : A quoi cela nous renvoie-t-il ? Qu’avons-nous vécu de similaire que nous n’avons pas réglé et qui aujourd’hui nous pousse à agir ? Nous serons alors plus enclin à revenir sur ce qui a créé un nœud dans notre existence, et à débloquer ce qui est latent en nous.

Aujourd’hui, je prends conscience que je ne suis pas responsable de ce qui incombe à l’autre

Janie Aschieri – Psychologue

Berne, E. (2001). Analyse transactionnelle et psychothérapie, Petite bibliothèque Payot.

Bourbeau, L. (2013). Les 5 blessures qui empêchent d’être soi soi-même, Pocket.

Finley, G. (2012). Lâcher-prise, la clé de la transformation intérieure, Pocket.

Thich Nhat Hanh (2014). Prendre soin de l’enfant intérieur, faire la paix avec soi, Belfond.